По следам космического холода: где в Солнечной системе царствует вечная мерзлота?

Солнечная система — это не только раскалённое Солнце и тёплые планеты, но и бескрайние просторы, где температура падает до невероятно низких значений. Это мир вечной ночи и глубокой заморозки, где даже газы превращаются в лёд. В поисках самой холодной точки мы отправляемся в увлекательное путешествие, которое покажет, что космос гораздо разнообразнее, чем кажется.

- По следам космического холода: где в Солнечной системе царствует вечная мерзлота?

- Планеты: холодные гиганты, но не рекордсмены

- Пояс Койпера: ледяные миры на краю

- Облако Оорта: абсолютный холод на пороге межзвёздного пространства

- Холодные ловушки: самые морозные места на Луне и Меркурии

- Как учёные измеряют температуру в космосе?

- Холодный космос — ключ к пониманию

Планеты: холодные гиганты, но не рекордсмены

Когда речь заходит о холоде, первое, что приходит на ум — это самые дальние планеты. Логично предположить, что чем дальше от Солнца, тем ниже температура. И хотя этот принцип в целом верен, есть нюансы. Самая удалённая планета — Нептун — действительно очень холодна, её средняя температура составляет около -200 °C. Однако абсолютный рекорд среди планет принадлежит не ей, а Урану.

Как такое возможно? Уран, хоть и находится ближе к Солнцу, имеет минимальную зафиксированную температуру -224 °C. Причина этого кроется в его уникальной истории. Учёные предполагают, что в далёком прошлом Уран пережил мощнейшее столкновение с крупным объектом. Этот удар не только наклонил планету на бок, но и, по одной из теорий, лишил её значительной части внутреннего тепла, которое обычно сохраняют газовые и ледяные гиганты. У Нептуна же не было подобных катастроф, и он до сих пор излучает больше тепла из своих недр, чем Уран. Это тепло хоть и незначительно, но всё же повышает его общую температуру.

Пояс Койпера: ледяные миры на краю

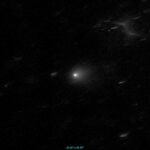

За орбитой Нептуна простирается пояс Койпера — огромная область, населённая миллионами ледяных тел. Это настоящий «склад» комет, карликовых планет и астероидов. Здесь, на расстоянии 30–50 астрономических единиц (а.е.) от Солнца, температура падает ещё сильнее, достигая примерно -230 °C. Именно здесь находится знаменитый Плутон, который долгое время считался самой холодной планетой. Однако его статус был пересмотрен, а звание самой холодной планеты перешло к Урану. Тем не менее, пояс Койпера — это уже царство глубокого холода, где даже газы, вроде азота и метана, превращаются в твёрдые породы.

Облако Оорта: абсолютный холод на пороге межзвёздного пространства

Если пояс Койпера — это край Солнечной системы, то облако Оорта — это её граница. Эта гигантская сферическая оболочка, состоящая из триллионов кометных ядер, окружает наше светило на расстоянии от 5 000 до 100 000 а.е. Здесь, вдали от Солнца, его тепло почти не ощущается. Температура в облаке Оорта приближается к абсолютному нулю — -273.15 °C (0 Кельвинов). При этой температуре движение атомов полностью прекращается. Облако Оорта — это последний рубеж нашей системы, за которым начинается безмолвное и невероятно холодное межзвёздное пространство. Это место — самый вероятный кандидат на звание самой холодной точки во всей Солнечной системе.

Холодные ловушки: самые морозные места на Луне и Меркурии

Ирония судьбы: самые холодные места в Солнечной системе можно найти и на телах, которые находятся относительно близко к Солнцу. Речь идёт о полюсах Меркурия и Луны. На этих телах нет атмосферы, которая могла бы распределять тепло. Дневная сторона Меркурия раскаляется до +430 °C, а лунная поверхность — до +120 °C. Однако в глубоких кратерах на полюсах, куда солнечный свет не проникает никогда, температура может опускаться до -240 °C. Это холодные ловушки, где, по мнению учёных, могут быть залежи водяного льда, сохранившиеся миллиарды лет.

Как учёные измеряют температуру в космосе?

Измерить температуру в космосе напрямую, как мы это делаем на Земле, невозможно. Для этого учёные используют несколько методов, основанных на изучении излучения космических тел.

- Инфракрасная термометрия. Космические аппараты, такие как зонды и телескопы, оснащены специальными приборами, которые регистрируют тепловое (инфракрасное) излучение. Каждое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, излучает энергию. По спектру и интенсивности этого излучения можно точно определить температуру его поверхности. Например, космический телескоп «Джеймс Уэбб» способен улавливать даже самые слабые тепловые сигналы от далёких галактик, что позволяет нам изучать температуру их звёзд и планет.

- Спектроскопический анализ. Этот метод основан на изучении света, который испускают или отражают космические объекты. В спектре света каждого химического элемента есть уникальные линии поглощения и излучения. Температура влияет на то, какие молекулы и атомы могут существовать в атмосфере планеты, и как они взаимодействуют со светом. Например, наличие определённых соединений метана в спектре указывает на крайне низкие температуры. Подобные исследования позволяют не только определить температуру, но и выяснить химический состав атмосферы.

- Моделирование. Учёные также используют математические модели, которые учитывают множество факторов: расстояние до Солнца, отражающую способность поверхности (альбедо), наличие и состав атмосферы, а также внутреннее тепло. Эти модели позволяют предсказывать и рассчитывать температуру различных частей планеты, например, на экваторе и на полюсах, на дневной и ночной сторонах.

Холодный космос — ключ к пониманию

Поиск самой холодной точки в Солнечной системе — это не просто научное любопытство. Изучение этих морозных миров помогает нам лучше понять, как формируются планеты и кометы, какие процессы происходят в глубинах космоса. Температурные аномалии на Уране или ледяные ловушки на Луне — это уникальные «лаборатории», где мы можем наблюдать явления, недоступные в более тёплых частях системы. Эти знания приближают нас к разгадке самых фундаментальных тайн Вселенной.