Грамотность спасала от виселицы: удивительный феномен «льготы духовенства»

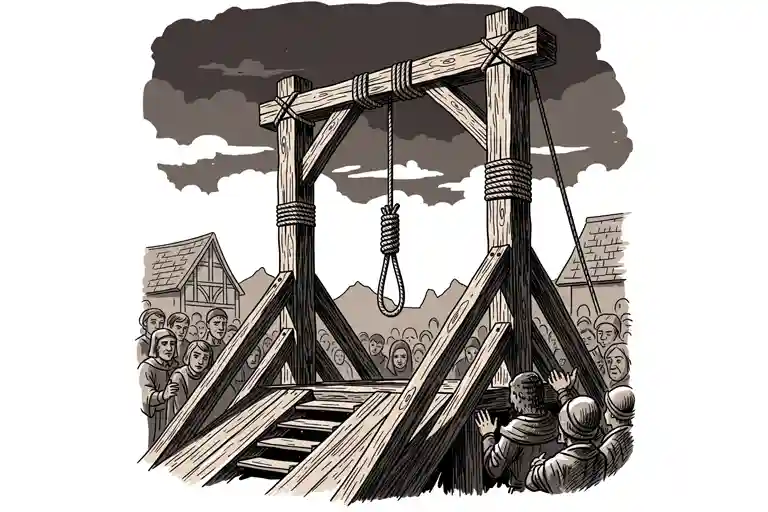

В средневековой Англии и некоторых других европейских странах существовала уникальная правовая привилегия, известная как «льгота духовенства» (benefit of clergy). Это правило позволяло преступникам, способным читать, избежать смертной казни за некоторые виды преступлений. Звучит невероятно, не правда ли?

Как это работало?

Изначально «льгота духовенства» предназначалась исключительно для клириков – священнослужителей, которые подпадали под юрисдикцию церковных судов, а не светских. Это было связано с тем, что в те времена церковное право считалось более мягким, и его целью было исправление грешника, а не его казнь. Таким образом, священнослужители, совершившие преступления, могли быть переданы церковному суду, который обычно выносил более мягкие приговолы, такие как покаяние, штрафы или тюремное заключение в монастыре.

Со временем эта привилегия распространилась за пределы непосредственно духовенства. Поскольку умение читать было редкостью, особенно среди простолюдинов, оно стало восприниматься как признак принадлежности к образованному сословию, к которому чаще всего относились и священники. Поэтому, если обвиняемый на суде мог доказать свою грамотность, он мог претендовать на «льготу духовенства».

Тест на грамотность: «горлышко псаломщика»

Как же проверялась грамотность? Обычно это происходило очень просто: обвиняемому предлагалось прочитать отрывок из Псалтыри, чаще всего 51-й псалом (или 50-й по другой нумерации), начинающийся со слов «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей…». Этот отрывок был выбран не случайно – он был достаточно известен, и его знание предполагалось у духовенства. Именно поэтому 51-й псалом получил прозвище «горлышко псаломщика» (neck verse), потому что успешное его прочтение буквально спасало «шею» от виселицы.

Если обвиняемый мог прочитать этот отрывок, даже если он был не до конца понят, ему предоставлялась «льгота духовенства». Вместо смертной казни (за такие преступления, как кража, поджог или разбой – но не за убийство или государственную измену) он мог быть приговорен к более мягкому наказанию. Это могло быть клеймение (например, буквой «M» для убийцы или «T» для вора – thief), короткий срок заключения, штраф или обязательство покаяться.

Почему это имело место?

Феномен «льготы духовенства» отражает несколько важных аспектов средневекового общества:

- Власть церкви: Церковь обладала огромным влиянием, и ее юрисдикция часто пересекалась со светской.

- Редкость грамотности: Умение читать было привилегией меньшинства. В обществе, где большинство людей были неграмотными, это знание выделяло человека и ассоциировалось с более высоким статусом.

- Жестокость наказаний: Светские суды часто применяли крайне жестокие наказания, включая смертную казнь за относительно мелкие преступления. «Льгота духовенства» предоставляла своего рода лазейку, позволяющую избежать этого.

- Попытка реформирования: Хотя это может показаться странным, но возможность «прочитать» свой путь к более мягкому приговору была своего рода формой «реформирования» правосудия, позволяя некоторым осужденным избежать немедленной казни.

Закат «льготы духовенства»

С течением времени «льгота духовенства» начала терять свою актуальность и была постепенно отменена. В XVIII веке, с ростом грамотности и развитием более унифицированных судебных систем, ее применение стало все более редким. В Англии она была окончательно отменена в 1827 году.

Этот исторический факт является ярким примером того, как социальные и культурные особенности влияли на правовую систему, и как даже такое, казалось бы, простое умение, как чтение, могло иметь решающее значение для судьбы человека.